どーも。家電男児です。

こちらの記事を読まれている方は、電子書籍を始めようとされている方が多いと思います。

電子書籍で本を読むのと、紙の本で本を読むのとどんな違いがあるのか?

また、電子書籍のメリットとデメリットを解説し、さらに実際に私が利用してみて感じたことなども含めて公開していきたいと思います。

・【電子書籍リーダーの選び方】7つの項目をチェックするだけで失敗なし

・【2019年】電子書籍リーダーおすすめ人気ランキング5選

・【比較】電子書籍は楽天koboかアマゾンKindleどっちがいい?

ぜひご参考になれれば幸いです。

スポンサーリンク

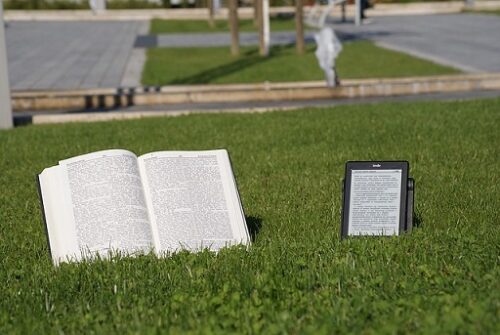

【徹底比較】読書するなら「電子書籍」と「紙の本」どっちがおすすめ?

電子書籍が日本に登場したのが、2012年のことで約8年が過ぎました。

今まで、「本を読む=紙の本」でしたが、現在は、割合が変化してきています。

紙の本の普及率は低下傾向であり、逆に電子書籍の普及率は年々増加しています。

アマゾンからは、本の読み放題となるサービスKindle Unlimitedも登場している。

アマゾンのKindle Unlimitedは、月額980円で本が読み放題になり、今なら初回30日間が無料体験できるサービスも開始している。

詳しくはこちら。【公式】Kindle Unlimited

また、ここ最近では、聴く読書にも注目が集まっている。

アマゾンのAudibleは、「本を聴く」コンテンツを配信しています。

音楽の代わりにぜひ本聴いてみてはいかがでしょうか?

聴く読書は、今後も普及していくと思います。

今なら30日間の無料体験もできるので、ぜひ試してみてください。

また、楽天koboでは、楽天ポイントが使用できるので、ポイントを利用しながらお得に本を購入することもできる。

詳しくはこちら。楽天Kobo電子書籍ストア

Kindleとkobo電子書籍端末はこちら。

それでは、今回「紙の本」と「電子書籍」がどちらがいいのか?を検討する上で、両者のおすすめのポイントをご紹介していきたいと思います。

電子書籍のおすすめポイント

電子書籍のおすすめポイントがこちら

・持ち運びに便利

・様々な環境で読書ができる

・時間を有効に使うことができる

・本の購入価格が安い

・読めない単語や知らない単語をすぐに調べられる

こちらの6つの項目について深掘りしていきます。

電子書籍なら保管場所がいらない

電子書籍であれば、スマホやタブレット、電子書籍端末で書籍を管理しているので、本という物体は存在しません。

なので、本を保管する棚などがいらず、家の中のスペースを必要ありません。

大きくて広い家があれば、紙の本でも問題なく保管できますが、なかなかそうはいかないですよね。

でも、本は読みたい。

本を保管する場所がとりづらいという方は、電子書籍がおすすめです。

本棚とスマホの大きさを比べると、言うまでもなくスマホの方が圧倒的に場所を取りませんよね。。

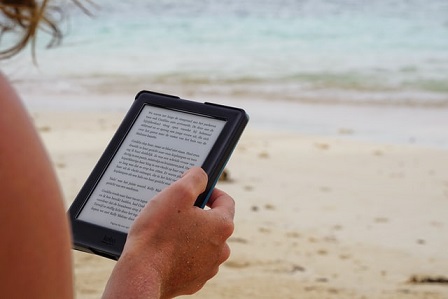

電子書籍は持ち運びに便利

こちらも保管場所について解説したのと同様に、スマホやタブレット、電子書籍を持っていれば本を持っているのと同じです。

例えば、出張や旅行での移動時に読書をしようとすると、紙の本であれば重くて持ち運びにとても不便となります。

本は結構、重たいです。

持ち運ぶのにストレスを感じた経験が誰でもありますよね。

思い出して下さい。

小学生や中学生時代に重たい教科書を毎日、学校と家を行き来されたと思います。

そんなストレスをもう感じたくはありませんよね。

「端末1台を運ぶこと=本を数百冊、数千冊運ぶこと」

電子書籍なら様々な環境で読書ができる

本を読む場所は決まっていますか?

「ここでしか絶対に読まないよ」って方は、紙の本をおすすめします。

とはいえ、みんなそうではないと思います。

いろんな場所で読んだり、いろんな場所で読みたいと思っているのではないでしょうか。

電子書籍であれば、端末が防水加工が施されていればお風呂でも読書ができます。

お風呂に入っている時に本が読めたら幸せを感じたりすると思いませんか。

というか、優越感に浸れると思います。

お風呂につかりながら、リラックスした状態で読書ができます。

また、暗い部屋の中でも本が読める。

紙の本であれば、明るい場所でしか文字が見えません。

電子書籍は、場所を選ばずに読書ができる優れものです。

電子書籍は時間を有効に使うことができる

電子書籍であれば、気軽にスマホで読書ができる。

ということは、いつでも読書ができる状態であるということです。

ちょっとした空き時間に読書ができたら効率が良いと思いませんか?

今時の言葉で「すき間時間」とも呼ばれています。

そのすき間時間に読書をすることで、より記憶にとどまるとも言われています。

例えば、休憩時間が10分あったとすると、3分はトイレや飲み物休憩として残りの7分は読書時間を作ります。

休憩時間にスマホをいじる方が大半だと思います。

その時間を読書に回しましょう。

制限時間がある中で、読書をすることで効率良く、さらに記憶に残ります。

ぜひ試してみて下さい。

充実感を味わえる生活になると思います。

電子書籍なら本の購入価格が安くなる

紙の本の価格と電子書籍の価格を比べると、電子書籍の方が本の価格が安い。

本によって、割引率が異なりますが、ほとんど安い価格で購入することができます。

また、ポイントが余っていれば、そのポイントを使用して購入するとお得に本を買うことができます。

さらに、本を購入することでまたポイントが付いてきます。

その他、先ほど紹介したように読み放題のプランもあったりもします。

詳細はこちらから。

すぐに本が購入したいときも便利です。

紙の本では、店頭で買うのであれば、お店まで行かなければいけないし、もしかしたら取り寄せしないといけないケースもあります。

通販であれば、配送されるまで1~2日ほど待たないといけません。

電子書籍は、3分ぐらいあれば本を購入して読むことができます。

購入手続きとダウンロードだけすればオッケー。

待っている時間を読書する時間にもできるので、ムダがありません。

電子書籍なら読めない単語や知らない単語をすぐに調べられる

本を読んでいて、この漢字はなんて読むのか分からないとき、どんな意味なのか分からない経験が誰にでもあると思います。

そんな時、スマホや電子書籍端末であれば、その場で調べることができます。

ウェブ検索で一瞬で解決。

すぐに調べられることで、集中力も途切れにくくなります。

スポンサーリンク

紙の本のおすすめポイント

紙の本のおすすめポイントがこちら

・所有欲が満たされる

・目に優しい

・売却や貸し借りができる

・愛着が湧く

こちらの5つの項目について深掘りしていきます。

紙の本は記憶に残りやすい

とある研究で、電子書籍と紙の本でどちらが記憶になりやすいのかを実験されており、紙の本で読書した方が記憶に残りやすいという結果が出されました。

紙の本は、「本のニオイ」や「紙の質」など人間の五感を刺激します。

これらにより、記憶が定着しやすいと考えられます。

本の内容はもちろん、紙の色合い、ニオイ、手触りなんかも同時に楽しむことができるのです。

紙の本は所有欲が満たされる

「紙の本」派の方がなぜ紙の本がいいと思うのか?

それは、所有欲が満たされることが最も大きな要因であると思います。

「この本は自分の物」

この感覚が人間の欲であり、大切にしようとも思えるし、たくさん集めて自分だけの本棚を作りたいと思うのです。

しかし、電子書籍は物ではありません。

だから所有しているという感覚が薄くなってしまうのです。

欲が満たされるのは、紙の本です。

紙の本の魅力は、ここにあるのです。

紙の本の方が目に優しい

誰でも分かるように、紙の本は目に優しいです。

電子書籍は、スマホやタブレットで見るのと電子書籍端末で見るのとでは違いがあります。

スマホやタブレットより電子書籍端末の方が目に優しい設計となっています。

特にアマゾンのKindle(キンドル)は、ブルーライトの量がほぼ0です。

また、直接目を照らさないフロントライトを採用しています。

目の疲れが気になる方は、「紙の本」または、Kindleがおすすめ。

紙の本なら売却や貸し借りができる

電子書籍は、売却や貸し借りが困難です。

紙の本であれば、売却や友人や家族などでの貸し借りができます。

例えば、良い本だったと友人に紹介し、共感したいと思ったら紙の本なら貸しますよね。

しかし、電子書籍だと貸し借りができないため、友人は購入する必要が出てきます。

そうなると、購入しない可能性があり、共有することができません。

また、ちょっとこの本はハズレだったとか、もう読まない、売って違う本を買う資金にしようと思ったときは、紙の本が便利です。

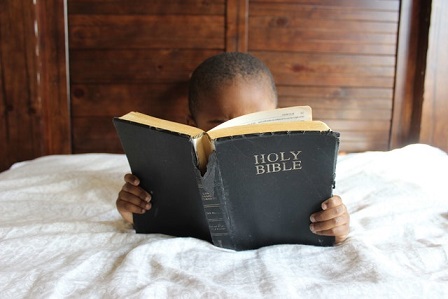

紙の本は愛着が湧く

何度も読んだ本には、愛着が湧きます。

いくらボロボロになったとしても、大切な一冊です。

1度読んでおしまいではなく、何度も読もうと思えるのは、やはり紙の本です。

何度も読むことで、理解度が上がり、記憶にも残りやすくもなります。

実際に電子書籍と紙の本を併用してみた感想

ここでは個人的な意見ですが、実際に電子書籍と紙の本を使い分けてみた感想を述べていきます。

自分の中でもっとも効率的な読書方法をみつけたのでご紹介していきたいと思います。

ご参考程度にどうぞ。

実際に比べるために、電子書籍1冊と紙の本1冊を購入しました。

ちなみに、紙の本は堀江貴文さん著の「時間革命」、電子書籍は樺沢紫苑さん著の「アウトプット大全」のビジネス書籍を購入。

どちらの書籍も私にとって有益な情報を与えてくれる一冊でした。

では、どのように使い分けをするのがベストだと感じたか?

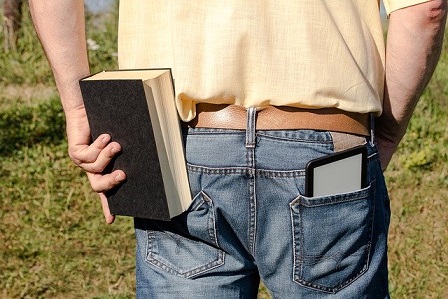

結論は、「自宅では紙の本、自宅以外では電子書籍」が、もっとも効率的に読書をすることができました。

紙の本は、主に寝る前に読みました。

電子書籍は、10分くらい時間が空いたら読むスタンスで進めてみました。

別々の本を読むのは、内容がグチャグチャにならないか?

という心配をされる方がいらっしゃるかもしれないので説明すると、内容は読み始める度にすぐに前回までの内容を思い出せます。

むしろ、異なる2冊を読み進めたほうが脳に刺激が生まれ、逆に記憶に定着しやすいとも感じられました。

これらの経験により、現在も紙の本と電子書籍の両刀で読書をしています。

紙の本と電子書籍の両者を併用することを、みなさんにもぜひおすすめしたい。

スポンサーリンク

【まとめ】「電子書籍」と「紙の本」どっちがおすすめ?

今回の内容をまとめます。

・電子書籍は時間を有効に使える

・電子書籍は本が安く購入できる

・紙の本は記憶しやすい

・紙の本は目に優しい

・紙の本は所有欲、愛着に満たされる

・紙の本と電子書籍の併用をおすすめ

電子書籍の魅力と紙の本の魅力をお伝えさせていただきましたが、ご参考になったでしょうか?

結局、読書が好きな方は、どちらを使用しても読書を楽しむことができます。

とはいえ、同じ読書でも効果が違ってくるので、自分に合った読書生活を送れることがとても重要だと思います。

ぜひ、電子書籍も1度は試してみてください。

以上、家電男児でした。

最後までご閲覧いただきありがとうございました。